Q4: 在校受欺凌,孩子和家長應如何處理?

4.1 學生層面

- 保持鎮定,若非是肢體受傷,不宜即時走向老師身邊報告,尤其是中學生可以電郵通知學校相關的老師。

- 要清楚表達對方所說所做有何問題及要求停止如 When you [call me that name/ unkind to me/ leave me out] this is how it makes me feel [bad/ hurt/lonely/ etc] and I would like you to stop,然後即時離開。

- 選擇在一些有較多學生流連或有老師當值的地方活動,盡量不要獨來獨往。

- 最少告訴校內一位朋友知悉情況,越多同學知,保護性越強,有助減低心理壓力,最低限度感覺上是有個人陪伴自己。

- 如果是網絡上的欺凌,建議盡快截圖存檔,以留證據及更易讓學校明白事情的嚴重性。封鎖網絡欺凌者,不再接受他們留言。

4.2 家長層面

4.2.1 家長不應做的

要令孩子有所成長,不是成人為他們解決問題,而是由學校、家長及學生三方共同努力,協助孩子記錄事件、與孩子及校方一起制定方案,讓孩子學習保護自己及解難。若家長處理失當,只會令事件引發軒然大波。明白孩子受欺凌,孩子和家長有fight or flight的反應,但家長更要指引孩子以理性、不傷害自己及他人的原則處理事件。有三點家長絕對不能做:

- 不應叫孩子報復,以暴易暴,以牙還牙

- 因以武力解決問題,即使是因受欺凌,仍須承擔後果及有可能衍生的刑事責任。

- 不應找欺凌者或家長私下處理事件

- 因欺凌者也是孩子,若家長聯繫欺凌者,有傷害到或言語威脅到對方,令對方感到情緒不安或會構成兒童安全保障的疑慮。向欺凌者家長埋手,對方也未必能控制孩子在學校的行為或引發家長之間的爭拗。

- 不應叫孩子帶利器回校保護自己

- 即使是想保護自己或用來嚇退對方,也不會被校方及警方視為合理理由。基於保障學生及兒童安全原則,帶利器的學生會被學校懲處,嚴重的可以被終止學籍並要付上刑事責任。

4.2.2 家長應做的:

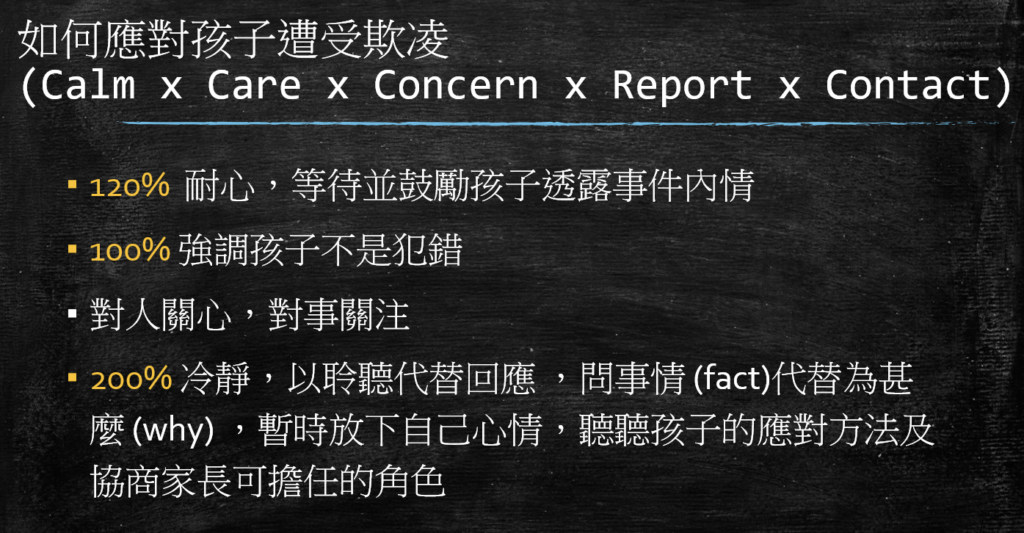

若相信孩子受欺凌,家長要以以下公式處理:

家長要保持冷靜及耐心等待 (Calm)

家長要先冷靜

家長要注意孩子觀察著家長的情緒,若家長表現激動及過於憂慮,孩子會更覺不安。有不少孩子在受欺凌時不願意第一時間告訴父母,一來父母工作較忙,但有時是我們的回應令孩子不想再談下去。家長有時太快回應: 「你係未做左咩人哋唔鍾意你?」 、「你俾人恰,仲咩唔走呀!」「你唔好理佢!」「人咃踢你一腳,你仲咩唔踢返人!」這等於告訴孩子你不想再談下去,家長的情緒及回應是直接令孩子不願意向家長求助。

找合適時機

家長要等待時機,盡量不要在孩子一放學回來或正在享受娛樂時間向孩子詢問學校生活。要觀察孩子在甚麼時候會較願意和你「吹水」,製造一些親子時間如一起下廚、釣魚等,在看似百無聊賴時是最容易向父母敞開心屝。因此家長需要比平時更多的耐性,守候時機。另外,家長要避免導向性問題,家長若表現憂慮,經常問子女如「今日有無人蝦你?」或指明某一兩個同學有否欺侮他,孩子或會苦思證據以回答家長的追問。

提問內容

學校如發現有持續性欺凌行為,一般會通知家長。但不論是學校發現或是家長發現,家長也應向子女了解事件發生的地點、持續了多少日、相關人物及事件發生經過,而不是問為甚麼。家長要保持中立不偏袒,綜合ABA及另一機構Contact建議家長以開放式問題向孩子提問:

- 欺凌發生在甚麼時候?When did the bullying happen?

- 欺凌發生在甚麼地方?Where did it happen?

- 發生了甚麼事?What happened?

- 誰進行了欺凌?Who did the bullying?

- 誰目擊了這次欺凌? Who saw the bullying?

- 當時你在想甚麼?What were you thinking at that time?

- 從那時以來,你的想法有甚麼變化?What have your thoughts been since?

- 當時你有甚麼感受?How did you feel at the time?

- 現在對於發生的事情,你又有甚麼感受?How do you feel now about what’s happened?

- 誰人受到了這件事的影響?造成了哪些影響? Who’s been affected by what happened?

- 你認為應該做些甚麼補救或令事情變回正確?What needs to happen to make things right?

記錄內容

孩子有機會因情緒反應或事隔一段時間而表示不記得細節,家長要有耐性及給孩子安全感,表明不是孩子的錯,可協助孩子記錄客觀事實,讓家長及學校有較多實質證據可作出跟進。除上述的內容外,本地機構建議該紀錄 (Bullying diary for parents) 還可包括下列要點:

- 欺凌當時對你的孩子有甚麼影響?後來有沒有什甚麼影響?如果有受傷,要附上照片。How did the bullying affect your child at that time? Were there any later effects? Include photos of injuries if relevant.

- 你有告訴學校嗎?你告訴了誰?Did you tell the school? Who did you tell?

- 學校做了甚麼?What did the school do?

- 你的孩子的情況變得更好、保持不變還是變得更糟? Have things got better, stayed the same or got worse for your child?

資料來源: Keeping a record of bullying incidents

家長要先照應孩子的情緒及需要 (Care)

欺凌所帶來的傷害

受欺凌的兒童及青少年會容易產生自責、無力感、自尊感低落。家長要給孩子安全感,不怪罪孩子。家是孩子感到安全的地方,被欺凌者很多時都會感到無力(Powerless) 和不安(Insecure),會自我責備,認為是自己問題導致成為目標對象,所以協助孩子重建自信和安全感更為重要。

強調非孩子的錯

家長要向孩子強調非孩子的錯,要清楚告訴孩子向父母透露在學校受到欺凌是正確的。不是問為甚麼如不應問孩子為何不走開、為何還和欺凌者來往,孩子會感覺被責怪,不被諒解。若家長太快為孩子出謀獻策,孩子或會覺得是自己做得不好。

家長要關注事件,強化孩子處理欺凌的能力(Concern)

家長要關注事件,最先問孩子的感受,表示明白孩子憤怒及不安的情緒。當孩子在學校受欺凌,家長不是問為甚麼會發生而是要了解事情的經過,協助子女記錄所發生事件,有適當的紀錄才可在往後跟進時証明那欺凌是持續性的情況。

與孩子有商有量

陪伴孩子面對成長的困難,而不是為孩子排除萬難。當中可以留意下面幾項要點:

- 所有人也有機會面對欺凌問題,因此要強化子女應對的能力。家長不宜直接為孩子向同學、家長及學校出頭;要鼓勵孩子嘗試用經和你商議的方法著手解決。

- 要聆聽孩子想怎樣處理,以及引導子女思考不同處理方法他們所預期的結果,從而找出孩子認為可行、合理和安全的方法。

- 給予時限讓孩子實行他們認為最適合的解決方案,問問孩子需要家長在甚麼時候適時介入及支援他。

- 部分缺乏自信或社交技巧不足的孩子未懂得保護自己,家長要和孩子定一些明確不可接受的行為底線。如不能為被其他同學接受一起玩,而甘願被打或被要求提供金錢。

孩子要學習處理與人的關係,而不是由家長處理,鼓勵孩子以正面方法去應對分歧和化解衝突,要向孩子重申家長會為孩子提供協助和保護。學校是一個群體,因此難以避免有欺凌的發生,大人社會也會有類似的情況。欺凌是動搖孩子的安全感,家是提供孩子安全感最大的後盾,因此家長與學校商議的關注點也是如何重建孩子的安全感。

家長協助孩子尋求相關部門協助或專業援助 (Report & Contact)

有時家長會擔心面對孩子疑似受欺凌,會否只是文化上差異,對本地人來說不是問題呢?。家長宜與學校保持溝通,也可問問本地的朋友及同事,本地人會否認為是可接受的。英國學校是多元文化背景,老師也會有經驗處理不同文化背景的家長及學生。若懷疑涉及仇恨情況,即是嚴重程度不止於犯法,警方也需要作出紀錄。

向校方求助

若是年幼孩子,要由家長代為電郵,年長的孩子可鼓勵孩子電郵老師報告情況及提交證據,電郵副本給予父母,家長也可回覆電郵表示關注。(信件範本 1 – Raising a concern template letter 及範本2 – Ask a school to support a child who is being bullied),並協助孩子為事件作出 記錄 (Bullying diary for parents)。在有需要時約見學校表示關注、要求校方了解事件及作出跟進。最好先閱讀校方處理欺凌的政策,了解學校跟進的流程及負責跟進的教職員,才聯絡相關的老師要求協助。若孩子有上文1.3所提較易成為受欺凌對象的特質,要提醒校方要多加留意及保障孩子的權益。

若情況未有改善,要求與校方代表開會,如級主任(Head of Year)或處理安全保障/學生行為的校方高層,最後是校長,在會中要就跟進方案及合理處理時限達成共識。

根據投訴機制作出申訴

若果家長認為學校仍然處理不善,可先根據學校處理投訴的程序先作出申訴(投訴信件範本)。若仍是不滿,可參閱英國學校投訴程序,再向相關監管部門投訴:

- Maintained School :向當區政府教育部門(Local Authority)投訴

- Academics and free school: 向Education & Skill Funding Agency 投訴

- Independent School: Department of Education教育局

尋求校外支援

在事態嚴重時, 例如涉及身體上的傷害或情緒困擾,可以聯繫家庭醫生GP; 如涉及違法的行為如威嚇使用暴力、身體受傷、財物上損失、盜竊、仇恨罪行/事件*或持續一段時期的滋擾行為等,就要考慮是否須要報警處理。

*仇恨罪行/事件,包括針對種族、宗教、性傾向、性別、殘疾等的仇恨言論、威脅或行為及意圖引發對該族群或群體的憎恨。仇恨罪行/事件可包括塗鴉、言語攻擊、或透過電話、電郵及網絡傳遞的訊息。