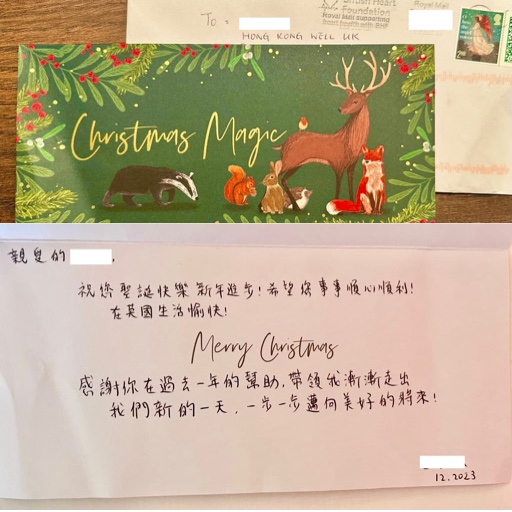

超甜聖誕禮物,慎入!💓💕💞💟 剛剛收到一位求助家長給我們團隊的電郵 (英譯中足本): (一)11 月電郵 “分享一下 E 的近況。自從今年初接受你們的會談治療後,他的情況一直在改善。自七月起 ,學校逐步增加他的上課時間,現在他已經可以每星期上兩天完整的課。整個過程他都適應得不錯,情緒和精神狀態明顯穩定了——在學校更安定,人也更有安全感。衷心感謝你與 E 進行的治療會談,以及為我們安排的四次家長工作坊。讓我們更明白 E 在想什麼,也知道可以怎樣用比較適合他的方式去支持他。對於剛來英國、很多事情都在摸索的我們來說,能夠用母語跟專業人士傾談,其義意非比尋常。你們給我一家人的支援、關懷和專業意見都是無價的。” (二)12 月電郵 “分享一個令人振奮的好消息。上星期,E 首次成功完成一個學習周 — 連續五天全日上課。老師告訴我們,他整個星期的表現都十分穩定,我們為他走到今天這一步感到無比驕傲。這個里程碑對我們一家意義重大。花了三年半的時間,E終於能穩定並自信地融入校園生活,而我們作為家長,也終於能稍稍放下這段旅途中的重擔。多謝你和英國心泉(HK Well UK)今年早前提供的支援。你的專業指導,加上家長支援會談,令我們能夠更深入和有效地理解及支持 E,帶來長遠而實質的改變。在那最困難的時候,能夠用母語跟你這樣的專業人士談談,對我們來說是一種很大的安慰。再次衷心感謝你一直以來的關懷與支持。和與你分享這個正面的里程碑,因為你是 E 成長與進步過程中非常重要的一部分。” 🥰甜到漏呀!能陪伴E和他爸媽走到今天這一步,我們也感到無比驕傲!